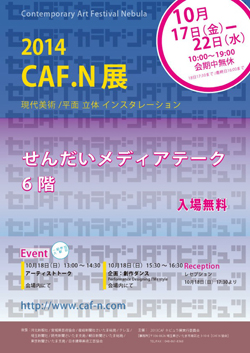

2014 CAF ネビュラ展

2014CAFネビュラ展 開催要項

| 主 催 | CAF.N 協会 2014CAF.ネビュラ展実行委員会 |

| 会 場 | せんだいメディアテーク 6階展示室全室 |

| 会 期 |

開館時間:10:00〜19:00(会期中無休) 18日(土)17:30まで/最終22日(水)15:30まで |

| 企 画 | ●アーティストトーク(作品展示会場にて) 2014年10月18日(土) 13:00 〜14:30 ●企画:パフォーマンス/三木弘和(作品展示会場にて) 2014年10月18日(土) 15:30 〜16:30 |

| レセプション | 2014年10月18日(土) 17:30 〜 |

| 2014 CAF.N展 | 出展者77名/記録 |

プリント用JPEGファイル 148kb |

プリント用JPEGファイル 156kb |

2014 CAF.N展報告

埼玉県立近代美術館のリニューアル改装にともないCAF.N展の本展開催が仙台メディアテークで2年にわたって行われた。仙台メディアテークは伊東豊雄氏の代表的建築ともいわれる美術館で、構造体がむき出しとなったユニークな建造物であり、現代美術家たちにとって魅力的な空間のひとつである。ガラス張りの外壁空間とストライプパターンの建築構造素材で構成された天井との対比が緊張感を演出する。また鉄パイプによる構造体は、展示空間の主要な柱として、いかにも「私も展示に加えさせろ!」とでも主張しているかのごとく強い発信力で中心部に君臨する。一般の建造物では使い勝手の悪い未完成な空間である。現代美術家にとって、この空間が非常に意欲を掻き立てるのはなぜか。未完成の魅力? 外から創り上げていく建築家、内から創り上げていく芸術家の絶妙なコラボの実現がそこには存在する。

2014 CAF.N展では、これらの空間にアクティブなパフォーマンス集団I'Mが加わり、その魅力は総合芸術として力強く発信する事ができた。

パフォーマー達のそれぞれの作品の前で身体全体を使い表現する動きのおもしろさと「これ大好き!」のストレートな感情表現はとても印象的だった。

今回出演していただきました劇団I'Mは、1996年に三木弘和氏が札幌市で設立し、その後、仙台市に拠点を移し被災地への文化的社会的貢献に加え、全国的にも幅広く活動をされている若者パワーがあふれる劇団であり、本展とのコラボの実現は私達にとっても意義のあるものだったと思います。この場をお借りしてお礼申し上げます。(星加 民雄)

|

|

|

CAF.Nの三つの力— 創造力、想像力と共感力 —

1975年11月、開館したばかりの東京都美術館の日展会場のとなりで「第1回東京展」が開かれた(1日〜20日)。この第2室に、若き日の高木康夫の作品「螺旋と歯車」が展示された。池田龍雄、松本旻、薗部雄作、岡本信治郎、荒木経惟らと一緒に並んだ。岡本太郎、元永定正、山下菊二、丸木位里ら約1,200人の1,691点が一同に会し、77,000人が来場と記録にある。この東京展は中村正義ら作家を中心とする東京展市民会議の主催で、表現の自由と発表の自由を求め、創造の場をめざした。不公平是正、反ヒエラルキー、反日展を旗印にアンデパンダン制でスタート。絵画だけでなく、寺山修司の天井桟敷、ギリヤーク尼ヶ崎の大道芸、久里洋二のアニメ映画、おんでこ座の和太鼓など他分野との交流も盛んで、まさに美の祭典だった。

図録に「百人100字アンケート」という欄があり、高木は次のように記した。「あの高邁な芸術論はいずこ?と疑わせた絵画ブームをじっとこらえてきました。ともあれ権威主義排撃に立ち上がりましょう。でも閉鎖的、孤高主義が駄目なように日本的に権威を通して作品を見ようとする人々にアピールするには、確固たる足場をもつ芸術運動とならなければ駄目と考えます。」

第2回展の図録は見ることできず、第3回展には高木の名前はない。CAF.Nの前身は1978年の埼玉美術の祭典だが、それらの前進、発展に尽力された高木には、この東京展の参加体験が大きな影響を与えたのではないだろうか。つまり、明確な美術運動体としての意識を持ち、現代美術を通して我々にメッセージを発信し、広くアートの力を浸透させる。地域や人々の交流の祭典を通じて芸術文化の向上を図るというものだ。

現代美術はジャンルの多様性、専門分化、個別性が進み、それぞれが自立性を求めて純粋性を強めている。このような状況下で、現代美術は世界を認識する方法であり、その作品は作者の世界観の表現であり、世界解釈の試みである。こう考えるとき、ヴァシリー・カンディンスキーの言葉を思い出す。「どのような芸術作品も、その時代の子であり、感情の母である」(『抽象芸術論—芸術における精神的なもの—』)。いま生きる時代の潮流を確かな眼で凝視し、「想像力」を働かせ、世界認識の一つの時代精神を多様に表現する。流行に流されずに「創造力」を発揮して、個を貫く精神の内景を自在に描く。「時代の子は想像力」であり、「感情の母は創造力」である。これらが現代美術の源泉であろう。「感情の母」にはもう一つの意味がありそうだ。これもカンディンスキーの言葉だが、「画家は、あれこれの鍵盤をたたいて、合目的に人間の魂を震動させる手、である」。芸術家の目標は観る者の内部に振動を生み出すことなのだ。さらに「すべての色彩は魂の振動を喚起、そしてすべての振動は魂を豊かにする。それゆえ明らかなことは、色彩の階調は人間の魂を今日的に動かす原理に基づかねばならぬ」。これが「内的必然性の原理」だが、「感情の母」には、魂の振動を呼び起こす「色彩のハーモニー」が含まれ、想像力のダイナミズムを与える。現代美術には、イマジネーションを他者と共有すること、さらに共感する点も含まれる。CAF.Nの作家は、年をとらない二つの「そうぞうりょく」、想像力と創造力を合わせ持つ。さらに、観る者の魂を揺さぶり、作品のイメージを共有させ、共感させる力も持つ。持続する志を持ち続け、才能と努力と健康という三つの翼を大きく広げ、現代美術の新しい地平を拓く高みに飛翔してほしい。

東京展は今年40回展を迎え、「インターネットと現代美術の絵師たち2」の企画展示や、元CAF会員の「今村圭の顕彰故展」、第1回展から40回連続出品の「山田實の企画個展」と活発に展開している。さらにトークショーの「現代美術とは…」に、本江邦夫・多摩美術大学教授、斉藤鐵心・東京展代表と筆者が参加する。現況報告の観点から「ヨコハマトリエンナーレ2014」と個性ある美術運動体としての「CAF.Nの歴史と現状」を話す。

CA F. N仙台展によせて

昨年、仙台で展覧会を開くに臨んで、芸術が被災地で人間と自然にどのような問いかけをするか、芸術の永遠のテーマと人類の根本問題も提示することが出来ようと、代表の本田氏は述べられている。たしかに、私たちは、生存の事実から、「人間と自然」の関係をあらためて考えるところに立たされている。私のように被災をまぬがれた者が、東北を「被災地」と呼ぶ時、ひとつの雲のようなものがかかる。フクシマや震災後の東北各地の報道に触れて、あるいはオリンピック誘致のはしゃぎぶりに、「被災地」が想い浮かぶ時、あの日から経過した時間が、雲のようにたれこめてくる。流れるように過ぎゆく暦の時間とは別に、あの日から数える時間が、心理的な距離となって立ちはだかるのだろうか。それは、被災者に寄り添うこともない遠くにあった者の残念の塊にすぎないのだが。

「被災地」ということばで括ってしまうことも、実は憚られるものである。住民の立ち入りが制限された人間不在の空間は、降り積もった時間と化し、そこに未来の時間が重くのしかかる。一方で、時間の雲を振り払って仙台の土を踏めば、そこにはすでに、他と変わらぬ共通の時間が流れており、それ以前と以後を分断していた3.11という分水嶺も消えて、回復された人間の時間は歴史になりつつあるかとも思える。それを「風化」と呼ぶべきではないだろう。それぞれの惨事の記憶をのりこえて「歴史」となる、集団としての人間の力の証しを見る。

さて、ここまでのことは、起こってしまったことに対して、協同して生活を営む人間の世界回復の物語である。震災が私たちに課した二つの試練の一つ、人と人との間、あの頃言われた「絆」の物語である。人としての感情と善意から、みずからの生活・時間を割いて行動した人たちが、窮境にある人に寄り添い、自然が奪った生活の再建に手を差し伸べた始終、事後にあたる人間が集団としてなし得たことである。試練はもう一つ、起こり得ることにどう向き合うか、地球上の一個の生命体として自然に条件づけられた生存の事実が突きつけられている。

震災後も、悲惨な自然災害が後を絶たない。次なる巨大地震も遠い先のことではないと聞く。地球上のこの生活を捨てない限り、自然と智慧を擦り合わせていく他ないことは誰もが知る。擦り合わせることしかないのである。人間世界が結束して巨大な防護壁を築いたところで、自然の力の比ではない。現実に減災にはなるだろうが、巨大な壁が自然を遮断排除する結果にもなりかねない。個の生命にかかる生存を集団のレベルで考えると、自然と文明の対立の構図に呑み込まれる。そうした真正面からの対峙を、姑息にも賢明に避け、一個の生命体として等身大に自然の細部と擦り合わせ、交感し、そこに垣間見る自然の現在に立っての仮説を提示することこそが、芸術の立ちようではないだろうか。それは、現実的に安全の保障になるものではないが、生存の事実という私たちの「現在」への覚醒力になるだろう。そこに意味があるのは、他でもない、自然とは絶えざる現在、あるがままのものだからである。一方、人間は、集団でしか生活できない人間は、現在でしかないものを厭う、つまりは時間で生きる習性を身につけてしまっている。現在を厭うのは、それが一人一人それぞれのもので、共有できないものだからである。私のいる場所に、同時に他の人は立てない道理である。だからこそ人類は、「時間」という観念を生み出し、時間を恃みに測り難い自然という現在を測り取る算段を巡らしてきたのであろう。「時間」が有効な秘密兵器であったことは、地球上でのこの繁栄ぶりを見れば明らかである。しかしながら、それはどこまでも人間側の論理であり、自然を押しやった対応ではないだろうか。そうした文明的存在としての人間に向けて、物質を通して自然の細部と擦り合い、絶えざる現在を永遠の現在へともたらすのが芸術家の仕儀と、いまあらためて考える。

一人の芸術家が言った。ラスコーの洞窟の絵には「時間」がないと。描かれたイメージが二万年も前の人間の痕跡、記憶であることは知らされている。しかし同時にそれは、岩壁の記憶でもある。その壁は現在として目の前にある。

ネビュラの可能性

CAF.NのNはNebula(ネビュラ)の頭文字で星雲の意味、アートの交流が渦巻状に展開されることと、充満したアートのエネルギーが新しい時代に生きる人たちに届くことを願って名付けられました。

CAFは1978年以来、埼玉美術の祭典、第一次CAF、第二次CAF展と呼称を変更しながら、現代美術のコンセプトと表現の問題を社会に問う運動を展開してきましたが、現在これに加え、地域とアートの交流、さらに国際交流の方向性を中軸に位置づけ、活動の密度を高めていこうとしています。

それは、一極集中の進歩発展的思考に見直しがかかり、個人や地域の独自性が求められている現在、アーティストの自由で純粋な思考が、硬直化した地域の現状を打破する糸口を生み出せるかも知れないし、また、海外の異なる文化状況の中で創作された作品に接することによって、新しい時代のパラダイムを探すためのヒントを見付けることができるのでは、と考えるからです。

展覧会開催の歴史

| 1978-83 | 埼玉美術の祭典(6回) |

| 1984-87 | 現代美術の祭典(4回) |

| 1988 | 現代美術120人展(Pre-CAF) |

| 1989-91 | Contemporary Art Festival(CAF)(3回) |

| 1993-2003 | Contemporary Art Festival(CAF)(10回) |

CAF ネビュラ協会のプロジェクト

| 2004.11 | CAF.N協会創立展(埼玉県立近代美術館) |

| 2004.7 | アイスランド、日本現代美術展(アイスランド、ハフナルボルグ美術館)40作家参加 |

| 2004.11 | CAF.N協会創立展(埼玉県立近代美術館) |

| 2005.4 | CAF.N京都展(京都、ギャラリーそわか) |

| 2005〜11 | CAF.ネビュラ展(埼玉県立近代美術館) |

| 2006・08・10・12 | CAF.N横浜展(横浜市民ギャラリー) |

| 2006.4 | 2006CAF.N ミシガン展(ミシガン大学ギャラリー/アメリカ) |

| 2006〜11 | コンパレゾン展(グランパレ、パリ) |

| 2007.2 | CAF.N銀座展(東京・銀座、ギャラリー風) |

| 2007.5 | CAF.N松江展(島根県立美術館) |

| 2007・09 | CAF.N仙台展(せんだいメディアテーク) |

| 2008.4 | CONTEMPORARY ARTISTS OF JAPAN(ノースアリゾナ大学ギャラリー、USA) |

| 2008.5 | 2008 CAF.Nラトヴィア展(リーガ国立海外美術館、ラトヴィア) |

| 2010.11・12 | 2010 CAF.Nびわこ展(大津市歴史博物館) |

| 2011.5 | CAF.N金沢展(金沢21世紀美術館) |

| 2012.8 | CAF.N熊本展(熊本県立美術館) |

| 2012.11 | コンパレゾン展(グランパレ、パリ) |

| 2013.6 | CAF.Nびわこ展(大津市歴史博物館) |

| 2013.11 | CAF.Nebula展(せんだいメディアテーク) コンパレゾン展(グランパレ、パリ) |

| 2014.7 | CAF.N渋川展(渋川市美術館) |

| 2014.8 | CAF.Nびわこ展(大津市歴史博物館) |